mai 2017 - ALTERITE

Il y a quelques semaines sur un chantier, un maçon est venu me tendre deux poignées de gravier. Il me les a présentées comme quelque chose de précieux. Ces paumes ouvertes vers le haut contenaient d’un côté un roulé de rivière rond et blanc qui brillait comme s’il était encore dans l’eau, et de l’autre un concassé un peu terne, gris et coupant. Comme je ne réagissais pas assez vite, il les a fourrées dans les poches de ma veste en m’indiquant que je pouvais prendre le temps de choisir. De retour à l’agence, je les ai posées sur ma table et les ai regardées longuement. Lors de notre rencontre suivante, me sentant face à un mystère, je lui demandais ce qu’il en pensait. D’un air un peu gêné, il a commencé à m’expliquer maladroitement par bribes de mots âpres et de phrases trop courtes ; il mimait avec les doigts comment le gravier s’agrégeait dans la banche et comment il se retournait lorsqu’il était lissé avec une truelle ; avec de grands gestes, il indiquait les stries laissées à la surface du mélange taloché par un gravier trop vif, et m’expliquait avec les mains comment certains granulats emprisonnaient ou laissaient remonter les bulles d’air lorsque le béton était vibré. Il me faisait comprendre que le roulé, poli par le passage de l’eau était plus imperméable, tandis que les faces plus spongieuses du concassé absorbaient l’eau de gâchage qui ressortait ensuite et fragilisait le béton lors du séchage. Avant lui, personne n’avait pensé à me raconter que le choix du gravier aussi était important.

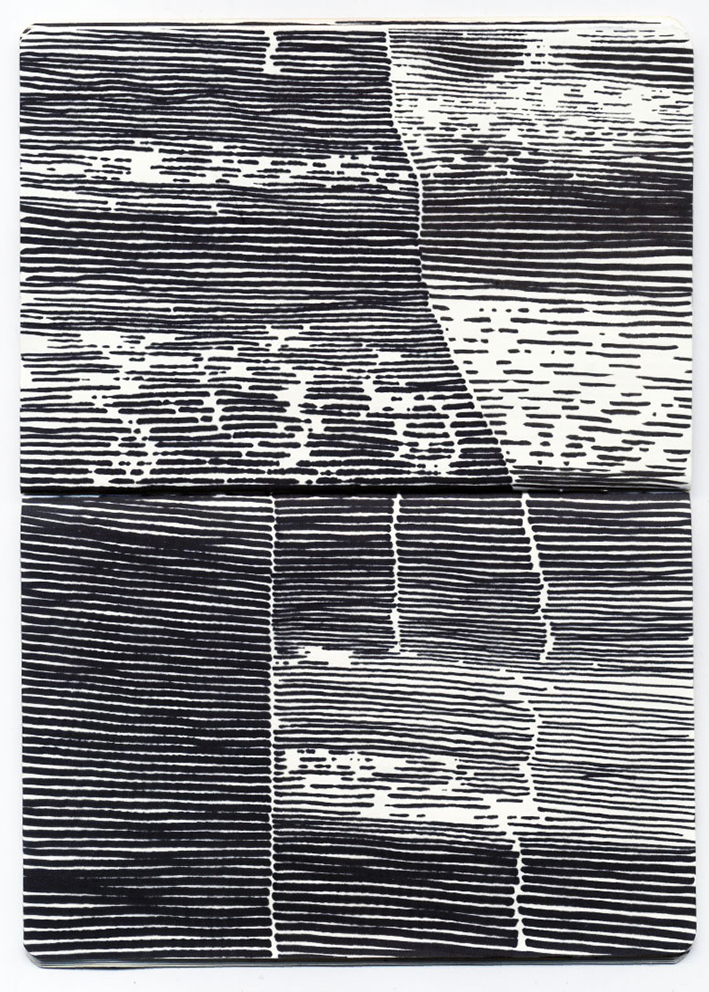

Ma fascination pour la mise en œuvre est de plus en plus vive. Lors de mes visites de chantier, connus ou inconnu, je m’arrête pour observer construire. Souvent, ce regard gêne. Je regarde les maçons poser lentement un moellon sur le suivant ; s’arrêter, tirer une bouffée de leur cigarette ; la reposer ; sortir un maillet et tapoter légèrement la brique pour qu’elle trouve sa place ; reculer pour juger ce qui vient d’être fait ; récupérer leur mégot ; appliquer une gâchée de mortier sur l’arase obtenue, la clope coincée au bord des lèvres ; jeter le surplus, essuyer leur truelle, avant d’expirer la fumée soigneusement. J’aime ce travail de la lenteur appliquée. Il est empreint de doute. C’est en observant que j’ai appris ce que voulait réellement dire construire, me nourrissant des gestes des autres. Ils m’imprègnent. Ce sont ces gestes que je tente de retranscrire quand je dessine un plan. Quand je trace une ligne, quand j’ordonne un détail d’assemblage, j’essaie d’imaginer ceux qui vont les mettre en œuvre.

Cela fait plusieurs années que je me questionne sur la question de faire. Cette préoccupation me permet de prendre de la distance vis à vis des questions de simple forme. Sortir de la morphogenèse pour essayer d’imaginer autrement. Ne pas concevoir arbitrairement en commençant par voir des formes, mais chercher à imaginer à partir des gestes et de l’énergie qu’il faudra déployer pour construire un espace. Cette approche permet de donner du sens au projet en ne cherchant pas à penser à partir de soi, mais à partir des autres. Cette question a commencé à m’habiter lorsqu’au lieu de faire faire, je me suis mis à faire. Je la ressentais alors que je travaillais sur la série de mobilier MA. En réalisant les prototypes, en leur consacrant du temps, en les ajustant, les égrenant, les ponçant, les polissant, je me mettais à sentir et voir des choses que je n’avais pas anticipées. À partir d'un dessin qui variait assez peu, les objets s'affinaient, prenaient de la douceur, s'approfondissaient. Plus je les travaillais, plus j'apprenais à menuiser, plus ces objets se mettaient à prendre de l’autonomie, à raconter des choses que je ne connaissais pas. C’est dans cet inconnu, que le dessin ne savait pas transcrire, qu’ils se mettaient à me toucher. À partir de là, j'ai essayé de me détacher de la forme, de prendre de la distance avec la représentation, avec l'image et de me concentrer sur ce que nous renvoyait tout ce que nous ne savons pas voir : le son feutré qui se perd dans les plis d’un rideau, l'écho prolongé qui se déploie à travers un long couloir vouté, le bruit sec des pas qui passent sur un plancher, le timbre précis renvoyé par une tôle épaisse, ou celui un peu mou et ondulant transmit par une tôle plus fine.

Ces interrogations m'ont accompagné durant le chantier de la réhabilitation du presbytère de Thorens-Glières[1]. C'est une bâtisse du XVIIIe siècle. Lors des travaux, nous avons appliqué une peinture blanche à la chaux très fine sur toutes les parois intérieures. Finies, les surfaces peintes ne racontaient pas la même chose selon qu’elles étaient neuves ou anciennes, selon leur nature et les matériaux qui les constituaient. Les murs neufs étaient plus raides, ils manquaient d’aléa, de temps et de matière, tandis que sur les murs anciens, la chaux laissait deviner en transparence une profondeur faite d'un je ne sais quoi, comme si leur histoire émergeait à travers les couches. La peinture n’était plus opaque, elle devenait profonde. J'aimerais bâtir des murs qui aient cette profondeur lumineuse. Comment, je ne sais pas.

Au printemps dernier, je retournais à Ronchamp. Une journée pleine de cette belle lumière tendre, quand les bourgeons des arbres se mettent à fleurir. Je regardais la chapelle, sans entrer tout de suite. Nous avons commencé par nous assoir dans l'herbe un moment. J’imaginais quels traits je tracerais sur un carnet si j’avais voulu dessiner ce que je voyais. La lumière tournait, les ombres s’épaississaient. Ce qui m'a frappé ce jour là, c'est de me rendre compte qu’une des choses que je trouve très belle dans cet ouvrage, c'est que je ne saurais pas le dessiner. Toutes ses lignes, toutes ses courbes tremblent. Aucune arrête n'est vive, aucune surface n’est nette. Plus je me concentrais, et moins je distinguais les limites de la chapelle. Mon cerveau bien trop ordonné, n'arrivait pas à voir vraiment, il s’appliquait à reconstituer une image simplifiée qui laissait de côté l'essentiel. À Ronchamp, l'essentiel n'est peut-être pas dans la forme en carapace de crabe renversé de la toiture ou dans la pente des carrelets de bois du sol, mais dans le fait que l'ouvrage ai bel et bien été construit par des ouvriers avec des mains, des brouettes, du sable, leur fatigue et leur caractère plein de défauts[2]. Ce n’est peut-être que l’agrégat et l’union de tous ces caractères qui permettent à cette forme blanche de flotter de façon si sereine au-dessus de sa colline.

Je pensais à tout cela en écoutant José me présenter ses graviers. Je me disais qu'il fallait oublier la ligne droite qui scinde, pour chercher cette ligne tremblotante qui accroche si bien la lumière et qui nous permettrait d’entraîner avec nous tous les caractères débordants de qualité qui nous entourent. Les chantiers ont toujours été ce lieu d’incroyable brassage où des individus aux gestes venant de tous les horizons œuvrent ensemble. Un architecte devrait savoir mettre en valeur ces gestes avec humilité et fabriquer cet ensemble, savoir lui donner sa cohérence pour que chacun s’y sente bien et ai envie de s’exprimer. Une manière de commencer à habiter.

Thomas Mouillon

[1] 2015, GBAU Architecte

[2] j'écris ce mot avec beaucoup de bienveillance

Il y a quelques semaines sur un chantier, un maçon est venu me tendre deux poignées de gravier. Il me les a présentées comme quelque chose de précieux. Ces paumes ouvertes vers le haut contenaient d’un côté un roulé de rivière rond et blanc qui brillait comme s’il était encore dans l’eau, et de l’autre un concassé un peu terne, gris et coupant. Comme je ne réagissais pas assez vite, il les a fourrées dans les poches de ma veste en m’indiquant que je pouvais prendre le temps de choisir. De retour à l’agence, je les ai posées sur ma table et les ai regardées longuement. Lors de notre rencontre suivante, me sentant face à un mystère, je lui demandais ce qu’il en pensait. D’un air un peu gêné, il a commencé à m’expliquer maladroitement par bribes de mots âpres et de phrases trop courtes ; il mimait avec les doigts comment le gravier s’agrégeait dans la banche et comment il se retournait lorsqu’il était lissé avec une truelle ; avec de grands gestes, il indiquait les stries laissées à la surface du mélange taloché par un gravier trop vif, et m’expliquait avec les mains comment certains granulats emprisonnaient ou laissaient remonter les bulles d’air lorsque le béton était vibré. Il me faisait comprendre que le roulé, poli par le passage de l’eau était plus imperméable, tandis que les faces plus spongieuses du concassé absorbaient l’eau de gâchage qui ressortait ensuite et fragilisait le béton lors du séchage. Avant lui, personne n’avait pensé à me raconter que le choix du gravier aussi était important.

Ma fascination pour la mise en œuvre est de plus en plus vive. Lors de mes visites de chantier, connus ou inconnu, je m’arrête pour observer construire. Souvent, ce regard gêne. Je regarde les maçons poser lentement un moellon sur le suivant ; s’arrêter, tirer une bouffée de leur cigarette ; la reposer ; sortir un maillet et tapoter légèrement la brique pour qu’elle trouve sa place ; reculer pour juger ce qui vient d’être fait ; récupérer leur mégot ; appliquer une gâchée de mortier sur l’arase obtenue, la clope coincée au bord des lèvres ; jeter le surplus, essuyer leur truelle, avant d’expirer la fumée soigneusement. J’aime ce travail de la lenteur appliquée. Il est empreint de doute. C’est en observant que j’ai appris ce que voulait réellement dire construire, me nourrissant des gestes des autres. Ils m’imprègnent. Ce sont ces gestes que je tente de retranscrire quand je dessine un plan. Quand je trace une ligne, quand j’ordonne un détail d’assemblage, j’essaie d’imaginer ceux qui vont les mettre en œuvre.

Cela fait plusieurs années que je me questionne sur la question de faire. Cette préoccupation me permet de prendre de la distance vis à vis des questions de simple forme. Sortir de la morphogenèse pour essayer d’imaginer autrement. Ne pas concevoir arbitrairement en commençant par voir des formes, mais chercher à imaginer à partir des gestes et de l’énergie qu’il faudra déployer pour construire un espace. Cette approche permet de donner du sens au projet en ne cherchant pas à penser à partir de soi, mais à partir des autres. Cette question a commencé à m’habiter lorsqu’au lieu de faire faire, je me suis mis à faire. Je la ressentais alors que je travaillais sur la série de mobilier MA. En réalisant les prototypes, en leur consacrant du temps, en les ajustant, les égrenant, les ponçant, les polissant, je me mettais à sentir et voir des choses que je n’avais pas anticipées. À partir d'un dessin qui variait assez peu, les objets s'affinaient, prenaient de la douceur, s'approfondissaient. Plus je les travaillais, plus j'apprenais à menuiser, plus ces objets se mettaient à prendre de l’autonomie, à raconter des choses que je ne connaissais pas. C’est dans cet inconnu, que le dessin ne savait pas transcrire, qu’ils se mettaient à me toucher. À partir de là, j'ai essayé de me détacher de la forme, de prendre de la distance avec la représentation, avec l'image et de me concentrer sur ce que nous renvoyait tout ce que nous ne savons pas voir : le son feutré qui se perd dans les plis d’un rideau, l'écho prolongé qui se déploie à travers un long couloir vouté, le bruit sec des pas qui passent sur un plancher, le timbre précis renvoyé par une tôle épaisse, ou celui un peu mou et ondulant transmit par une tôle plus fine.

Ces interrogations m'ont accompagné durant le chantier de la réhabilitation du presbytère de Thorens-Glières[1]. C'est une bâtisse du XVIIIe siècle. Lors des travaux, nous avons appliqué une peinture blanche à la chaux très fine sur toutes les parois intérieures. Finies, les surfaces peintes ne racontaient pas la même chose selon qu’elles étaient neuves ou anciennes, selon leur nature et les matériaux qui les constituaient. Les murs neufs étaient plus raides, ils manquaient d’aléa, de temps et de matière, tandis que sur les murs anciens, la chaux laissait deviner en transparence une profondeur faite d'un je ne sais quoi, comme si leur histoire émergeait à travers les couches. La peinture n’était plus opaque, elle devenait profonde. J'aimerais bâtir des murs qui aient cette profondeur lumineuse. Comment, je ne sais pas.

Au printemps dernier, je retournais à Ronchamp. Une journée pleine de cette belle lumière tendre, quand les bourgeons des arbres se mettent à fleurir. Je regardais la chapelle, sans entrer tout de suite. Nous avons commencé par nous assoir dans l'herbe un moment. J’imaginais quels traits je tracerais sur un carnet si j’avais voulu dessiner ce que je voyais. La lumière tournait, les ombres s’épaississaient. Ce qui m'a frappé ce jour là, c'est de me rendre compte qu’une des choses que je trouve très belle dans cet ouvrage, c'est que je ne saurais pas le dessiner. Toutes ses lignes, toutes ses courbes tremblent. Aucune arrête n'est vive, aucune surface n’est nette. Plus je me concentrais, et moins je distinguais les limites de la chapelle. Mon cerveau bien trop ordonné, n'arrivait pas à voir vraiment, il s’appliquait à reconstituer une image simplifiée qui laissait de côté l'essentiel. À Ronchamp, l'essentiel n'est peut-être pas dans la forme en carapace de crabe renversé de la toiture ou dans la pente des carrelets de bois du sol, mais dans le fait que l'ouvrage ai bel et bien été construit par des ouvriers avec des mains, des brouettes, du sable, leur fatigue et leur caractère plein de défauts[2]. Ce n’est peut-être que l’agrégat et l’union de tous ces caractères qui permettent à cette forme blanche de flotter de façon si sereine au-dessus de sa colline.

Je pensais à tout cela en écoutant José me présenter ses graviers. Je me disais qu'il fallait oublier la ligne droite qui scinde, pour chercher cette ligne tremblotante qui accroche si bien la lumière et qui nous permettrait d’entraîner avec nous tous les caractères débordants de qualité qui nous entourent. Les chantiers ont toujours été ce lieu d’incroyable brassage où des individus aux gestes venant de tous les horizons œuvrent ensemble. Un architecte devrait savoir mettre en valeur ces gestes avec humilité et fabriquer cet ensemble, savoir lui donner sa cohérence pour que chacun s’y sente bien et ai envie de s’exprimer. Une manière de commencer à habiter.

Thomas Mouillon

[1] 2015, GBAU Architecte

[2] j'écris ce mot avec beaucoup de bienveillance